Chris Herrmann, sollten wir die Stadt von morgen nicht einfach selber machen?

Ansage: KontaktAufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. #00:00:10-8#

Katharina Mittenzwei: Wir sind heute schon bei der zehnten Folge von KontaktAufnahme und ich darf heute mit Chris Herrmann sprechen. Hallo Chris, schön dich zu sehen. #00:00:27-1#

Chris Herrmann: Hallo, Grüß dich schön, Katharina. #00:00:28-4#

Katharina Mittenzwei: Hallo. Du bist Kommunikationsdesigner und hast vor fünf Jahren gemeinsam mit zwei Kolleg|innen das Urban Lab gegründet. Du konzipiert Projekte für die Stadt und ihre Bewohnerinnen, vernetzt, berätst und schaffst Räume. Ein erster Anknüpfungspunkt zum Bildungszentrum entstand bei den textagen. Auf dem Gewerbemuseumsplatz, wo ihr als Urban Lab den Gewerbemuseumsplatz zum Ort des Verweilens für uns umgestaltet habt mit euren Stadtmöbeln aus Holz. Chris, warum Stadtmöbel? Und worum geht es bei eurer Arbeit im Urban Lab? #00:01:00-5#

Chris Herrmann: Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, für die Stadt, also da muss man ein bisschen differenzieren. Die Stadt, das ist so ein Begriff. Also da gibt es einerseits die politische Ebene, aber dann gibt es halt eben auch die Bürgerschaft und wir sind jetzt eher hauptsächlich dafür unterwegs, mit der Bürgerschaft und mit den Vereinen zu arbeiten, aber auch dann und wann eben mit der Verwaltung. Und das Projekt, von dem du gerade gesprochen hast, die texttage, glaube ich vom Bildungszentrum, da ging es ums Thema Lesen. Und die haben sich überlegt: ja, wie kann man das eigentlich in das Räumliche tragen? Also so, dass man gute Kontaktflächen hat. Und eine Kollegin von mir, die Julia, die hat es dann in die Hand genommen. Hat dann, weil sie auch so ausgebildete Raumdesignerin ist in die Hand genommen und hat dann geschaut, welche Strukturen es da braucht und was ins Budget passt. Dann wurde da lang dran rum rumgetüftelt und dann schließlich gebaut. So, dass ist halt eine schöne Erschließung des Platzes ist, wo auch jemand Lust hat, dann eben zu verweilen, ne? #00:02:06-2#

Katharina Mittenzwei: Und wie ist jetzt die Verbindung zum Urban Lab? Was ist so euer Grundgedanke? #00:02:15-2#

Chris Herrmann: Ja, also unsere Kerntätigkeit ist eigentlich so das Ermächtigen zur Gestaltung der Lebensumfelder. Vor allem eben der Stadt. Wobei wir unter Stadt eben nicht nur die Straßen und Plätze verstehen, sondern eben auch die Dinge, die in der Stadt stattfinden. Das ist so ein bisschen unser Antrieb. Wir möchten, dass die Bürgerschaft, aber auch Akteure und auch die Verwaltung sich zu einer koproduktiven Stadtentwicklung entschließen und auch dazu ermächtigt werden. Also wir bringen bei, wie man Projekte startet, wie man ganz kleine Dinge direkt bei sich in der Straße ändern kann, aber auch größere, mit denen man unzufrieden ist oder von denen man vielleicht auch eine alternative Vision hat, wie sie anders laufen könnten. Und das ist eigentlich so der Kern unseres Tuns. Und wir haben vielleicht einen kleinen speziellen Ansatz. Uns ist es sehr wichtig, dass da immer auch was Handwerkliches dabei ist, also dass Dinge auch zusammengebaut und gebastelt werden. Das ist für uns ja so ein Antrieb, weil wir kommen so aus der Ecke der offenen Werkstätten. Also das ist damals eigentlich Urban Lab, aus dem FabLab hervorgegangen wäre, das vielleicht kennt. Es ist ja so ein Verein, der sich auch darum kümmert, dass Leute lernen, wie Dinge gebaut werden. Und diese DNA, die tragen wir immer noch mit uns rum und merken auch, dass dieses gemeinsame Bauen und Hand anlegen tatsächlich immens wichtig ist, um das auch zu fühlen, was wir da versuchen zu erklären. #00:03:51-5#

Katharina Mittenzwei: Ja, deswegen zwischen Laptop und Kreissäge. #00:03:55-8#

Chris Herrmann: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also das spielt immer eine Rolle. Also das ist auch ein schönes Arbeiten für uns. Also einerseits dieses Planerische und Konzeptionelle, aber andererseits eben auch Dinge dann einfach anzupacken und zusammen mit Leuten aus der Stadt eben zu erledigen. Und zu sägen und zu schrauben und zu bohren und zu schleifen und alles, was dazugehört. #00:04:19-5#

Katharina Mittenzwei: Lass uns einmal über eins eurer aktuellen Projekte das Quartier U1 sprechen. Das läuft seit ungefähr einem Jahr an. Das Kulturhauptstädtla am Richard-Wagner-Platz ist eins der bekannten Beispiele. Berichtige mich, wenn ich da falsch liege oder eines der bekannten Einzelprojekte. Zu diesem Quartier U1 gab es 2019 an den Open Call. Also ihr habt allen und jedem, jede und jeden aus der Bürgerschaft die Möglichkeit gegeben, eine Idee einzureichen mit dem Thema: "Stadt Selbermachen". Was bedeutet denn in dem Fall "Stadt Selbermachen". #00:04:55-0#

Chris Herrmann: "Stadt Selbermachen" ist zwar jetzt das Format von 2025. Vom Bewerbungsbüro. Bei uns hieß es Akteurs Förderung. Wir haben ziemlich lange herumgegrübelt, wie wir es nennen, und was Besseres ist uns gerade noch nicht eingefallen. Es geht darum, vor allem Institutionen, dazu zu bringen, darüber nachzudenken, wie sie ihre Aktivitäten so einsetzen können, dass sie eben auch Stadtgestalterisch sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal.... ich zaubere jetzt mal einfach irgendwas aus dem Hut.... Sagen wir mal, das ist ein Verein, der sich vor allem mit Musik auseinandersetzt. Wie kann der jetzt zum Beispiel es hinkriegen Menschen dazu anzuhalten, ihre Stadt selber zu machen oder auch selbst Hand anzulegen mit einem Projekt? Und ja, das ist die Aufgabe. Mit dem, was man eigentlich hat zu schauen, wie man das auch in der Stadt so abbilden kann, dass sie sich dadurch verändert. Und das war so ein bisschen der Antrieb dahinter. Das Kulturhauptstädtle war gar nicht ein Projekt von uns, sondern das war eins, was in unserem Rahmen stattfand. Also das wurde von uns teilweise auch gefördert und wir haben das konzeptionell begleitet. Das ist von der Gruppe N. Ort. die Gruppe N. Ort, ist jetzt vielleicht in dem Fall ein schlechtes Beispiel, weil von sich aus eben auch schon diesen Antrieb haben, die Stadt zu gestalten. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel rausgreife, dass sich ein äthiopischer Kulturverein dazu entschließt, ein äthiopisches Gesprächsformat eben in die Stadt zu bringen, an die einzelnen U-Bahn Stationen, um dort mit Passanten Dinge aus ihrem Leben oder aus der Stadt zu erläutern. Die sitzen da im Kreis, da kann man dann vorbeikommen oder zufällig vorbei gelangen und und spricht dann zum Beispiel auf einmal darüber, warum es zu viele Autos in der Stadt. Genau darum geht es. Also die Dinge, die ein Verein schon tut, auf einmal in so einen Stadtentwicklungsstadt Lebenskontext zu bringen. #00:07:17-3#

Katharina Mittenzwei: Das bringt mich zu dem Thema der Zielgruppen. Ist es euch denn gelungen, wirklich eine interkulturelle intergenerationelle Zielgruppe zu erreichen? Oder waren die hauptsächlichen Akteure/Akteurinnen, junge Kreative? #00:07:34-4#

Chris Herrmann: Also hauptsächlich kann man schon sagen, dass das eher so junge Kreative sind. Das liegt wahrscheinlich auch am Lebensalter, dass man dort sich halt viel ausprobieren möchte und auch einen Gestaltungswillen mitbringt. Aber ich sage mal so, repräsentativ haben wir doch schon einige Projekte, wo auch andere Altersgruppen und andere kulturelle Gruppen mit verankert waren. Das ist natürlich immer für Beteiligungs- bzw. Ermächtigungsprojekte ein Wunsch, dass man versucht irgendwie einen Querschnitt abzubilden, der repräsentativ ist. Und das erreicht man natürlich nicht immer. Deshalb haben wir zum Beispiel auch zwei Aktivierungsphasen oder zwei Förderphasen. Wir werden im September noch mal schauen, wie können wir dort vielleicht noch repräsentativer werden. Also wie können wir die Einladungen noch gezielter vielleicht aussprechen. An Gruppen, bei denen wir denken, die sind unterrepräsentiert. Aber generell sind wir eigentlich schon sehr zufrieden damit. Was besonders auffiel,ist, dass da sehr viele Frauen und Mädels dabei waren, die eigentlich diesen Gestaltungswillen mitgebracht haben, also eigentlich auch überrepräsentiert waren in dem Falle. Das war für uns schon so eine Auffälligkeit. Generell ist es so: Man erreicht ja diejenigen, die man erreicht und danach kann man es auswerten. Also von Anfang an alles richtig zu machen, das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Also wir bemühen uns zwar, aber wie alles ist es auch eine erste Erfahrung, eine Art Experiment, wo wir eben aus dem Experiment lernen und danach Anpassungen machen. #00:09:13-7#

Katharina Mittenzwei: Die Mittel habt ihr vom Bundesbauministerium bekommen oder beantragt, habe dort diese Förderung bekommen. Jetzt frage ich mich Freie Idee der Stadt selber machen und Ministerium? Passt das zusammen oder gab es tatsächlich auch Auflagen, denen ihr nicht gerecht werden wolltet und konntet? #00:09:31-2#

Chris Herrmann: Das passt eigentlich sehr gut zusammen, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick komisch anmutet. Es ist ja nicht nur das Bauministerium, sondern das Bauministerium wird immer von den Parteien hin- und hergeschoben. Das ist so eine Art Joker in den Koalitionsverhandlungen. Das kriegt dann, je nachdem der, der sich unterrepräsentiert fühlt und warum auch immer im Innenministerium gelandet ist . Mit dem identifizieren wir uns jetzt vielleicht nicht so auf Anhieb. Aber davor war es beim Umweltministerium verankert, also wo wir eigentlich eingestiegen sind in die Förderung. Also das wandelt sich dann immer. Wir haben insofern eigentlich überhaupt kein Problem damit, weil das ist eigentlich eine Art Forschungsinstitut, das diese Förderung herausgibt. Das ist vom Bauministerium natürlich eine Art Ableger, und die setzen sich damit auseinander, wie sich Städte in Zukunft in verschiedenen, ja experimentellen Richtungen auch noch weiterentwickeln können. Und die wollen halt eben durch diese sogenannten Pilotquartiere ja Experimente fördern, die in Richtungen gehen. Dieses Mal hieß eben die Richtung: Stadt gemeinsam gestalten. Wenn ich das jetzt mal so übersetze und und auch aus diesen Ausschreibungsvorgaben dann Dinge raushole, dann heißt es vor allem, dass man versucht, verschiedene Parteien zusammenzubringen. Eben die Universitäten, Bildungsbereich, die Verwaltung, vielleicht auch Unternehmen, aber auch viele freie Akteure. So dass dort gemeinsam Stadtgestaltungsprojekte entstehen. Davor gab es noch ganz andere Ausschreibungen, die halt verschiedene Themen Fokusse hatten. Da hieß es einmal Stadtentwicklung und Wirtschaft, wo dann tatsächlich diese Geschichte promotet wurde. Und die nächste Ausschreibung, die dreht sich vor allem um das Thema Corona. Also wie sieht die Post-Corona Stadt aus? Und da merkt man natürlich schon, das sind Themen, die so ein Ministerium oft nicht selbst erfinden kann. Und das ist auch was, was man natürlich auch gelernt hat, dass auch Verwaltungen viele Dinge nicht selbst erfüllen können und auf Ideen aus der Bürgerschaft, aus der organisierten Bürgerschaft und auch aus anderen Bereichen angewiesen ist. Das zu kanalisieren und und zu promoten, das ist quasi jetzt so unsere Aufgabe. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dieser Herausforderung. #00:12:08-6#

Katharina Mittenzwei: Und ich nehme an auch mit diesem Pool, der da auch entstanden ist. Dieser Pool aus Ideen und Möglichkeiten, in alle Richtungen zu denken. Denn die Landschaft der Projekte, die ihr fördern konntet, der Aktiven, der Akteurinnen, die ist ja sehr, sehr bunt. #00:12:23-6#

Chris Herrmann: Ja, tatsächlich. Wir waren sehr überrascht. Einerseits auch von den Ideen und auch von den Umsetzungen. Wie viel sich da auch bei den Teilnehmerinnen, bei den bei den Akteuren, die teilgenommen haben, gewandelt hat. Dass sie auch in diese Sache mal reingeschnuppert haben, in das Thema Stadtentwicklung und Stadtgestaltung und Lebensumfeldsgestaltung, um dort auch eine aktivere Rolle einzunehmen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, es gab eben Akteure, die aus dem kulturellen Bereich Äthiopischer Kulturverein kamen. Dann haben wir Leute, die sich eher mit dem Thema Fahrrad auseinandersetzen. Und dann haben wir Leute, die eben aus dem Festivalbereich kommen. Wir haben Leute, die Werkstätten betreiben oder aber auch die aus der künstlerisch kulturellen Szene kommen. Und man merkt: ja, da kann man einen Kontext herstellen, wenn man möchte. Also allein schon im Kopf. Aber auch die Kontexte, die die Akteure und Akteurinnen hergestellt haben, die waren total cool. Das hat uns sehr gefreut, dass trotz Corinna, so viele Dinge doch auf die Straße gelangen konnten. Und da geht es immer darum, Anwohnerinnen, Nachbarschaften mit einzubinden. Und das war natürlich eine große Krux des Corona, was dann damit reinkam. Da Stadtentwicklung und Stadtgestaltung Themen da absolut keine Priorität haben. Wenn jeder zu Hause hocken muss in Quarantäne oder im Lockdown und ja eigentlich erstmal auch auf sich selber schaut. Aber auch diese Zeit hat uns irgendwie gezeigt, dass es doch auch Potenziale gibt, die diese Akteurinnen und Akteure wieder auffüllen können und was sie auch sehr gut gemacht haben, nach den Lockerungen. #00:14:21-0#

Katharina Mittenzwei: Und ihr habt euch da in diesem Projekt auf eine ganz interessante Art der räumlichen Definition eingelassen. Ist halt nicht nach einem klassischen Stadtteilprinzip gegangen. #00:14:33-2#

Chris Herrmann: Ja, das war auch eine der Vorgaben aus dieser Ausschreibung, aus dieser Förderausschreibung, der nationalen Stadtentwicklungspolitik. So heißt eben dieses Programm, welches sich auch mit diesen Experimenten auseinandersetzt. Da ging es um eine innovative Quartiersdefinition. So war der Ausdruck. Also Sie wollten nicht die klassischen Quartiere, die es in der Stadt gibt. Und ja, da kann man erstmal überlegen, wie sind die denn eigentlich bisher? Also oft sind die definiert, entweder an althergebrachten Vierteln, wo der Name an bestimmten Höfen in Nürnberg oft ausgerichtet ist oder oder an bestimmten Infrastrukturen wie Bärenschanze oder da wo mal Schanzanlagen waren oder wahrscheinlich ein langes Wasser war oder so, keine Ahnung... Was jetzt gerade vorherrscht, sind eben auch Gebiete, die bestimmten Stadtentwicklungsfokus haben oder auch bestimmt entwickelt werden sollen. Also da gibt es Industriegebiete, da gibt es Siedlungsgebiete, da gibt es Innenstadthandelsgebiete. Diese entwicklungsstypischen Zonen gibt es. Dann gibt es natürlich auch so etwas wie Wahlbezirke. Das weiß jeder, der wählen geht. Und dann gibt auch Gebietsdefinitionen. Wo Gebiete definiert werden mit besonderem Handlungsbedarf und man sieht da ist vielleicht eine ökonomische Schieflage oder sowas oder andere Schieflagen, die dann eben versucht werden auszugleichen. Wir haben uns dann eben entschieden, die U-Bahn Linie eins, weil das die größte ist in Nürnberg und sehr viele Quartiere und Menschen miteinander verbindet, eben als Quartier auszuwählen mit allen Schwierigkeiten. Wir haben uns das vor allem ausgesucht, weil wir dort eben einen sehr interessanten Bevölkerungsschnitt erreichen. Normalerweise macht man ja solche Beteiligungs- oder Ermächtigungsprojekte in einem Quartier in der Nachbarschaft und da tut man sich sehr, sehr schwer, sehr viele Leute zu erreichen, denn was kann man da tun? Also man sitzt dann da. Hat wahrscheinlich irgendwo einen Laden oder irgendwo eine Basis, von der aus man operiert. Und um möglichst viele Menschen zu erreichen, muss man tatsächlich von Haustür zu Haustür gehen oder eben versuchen, an möglichst zentralen Knotenpunkten präsent zu sein. Und das sind sehr aufwendige Dinge, die man erarbeiten muss, um Menschen zu erreichen. Man erreicht sie dann auch nur punktuell und in bestimmten Situationen, wo sie vielleicht auch gar keine Lust haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Diese Schwierigkeit wollten wir ein bisschen umgehen, indem wir gesagt haben, die U-Bahn, die nutzt eigentlich jeder. Arm und reich und gut gelaunt, schlecht gelaunt, wie auch immer man das definieren möchte. Aus verschiedenen Milieus, mit verschiedenen religiösen Hintergründen etc. Deshalb war das für uns eigentlich ein sehr demokratischer Raum. Ein soziodemografisch durchmischter Raum. Und das macht es für uns auch sehr interessant, da dort so ein hohes Verkehrsaufkommen ist. Also wir haben in Nürnberg so um die 410.000 U-Bahn Fahrten am Tag. Das ist erstaunlich, weil das fast die ganze Stadt ist. Klar, da fahren Leute natürlich ganz viel hin und her, aber auch auf der U-Bahn Linie eins haben wir schon sehr, sehr hohes Verkehrsaufkommen. Und wir haben auch gemerkt, dass sich entlang der U-Bahn Linie eins, sehr viele Akteure sich tummeln. Dass sehr viele Vereine, sehr viele organisierte Bürgerschaften. Das ist natürlich gar nicht so abwegig, da die U Bahn Linie eins eine tolle Infrastruktur hat, um schnell von A nach B zu kommen. Wer eine Organisation betreibt, der hat natürlich auch Interesse, schnell von A nach B zu kommen. Für die Mitglieder, für die Nutzerinnen etc.. Und da haben wir uns dieses Thema ausgesucht, da es auch besondere Herausforderungen für uns bietet. #00:18:47-3#

Katharina Mittenzwei: Du hast jetzt gerade gesagt, im September kommt nochmal eine neue Ausschreibung. Ihr wollt nochmal andere Akteurinnen und Akteure ansprechen mit mit neuen Ideenvorschlägen... #00:18:58-7#

Chris Herrmann: Im Oktober, Ja. Da wird es dann in die nächste Runde gehen. Also wir werden erneut ausschreiben. Dieses Mal haben wir eben so eine kleine Revisionsphase davor, bei der wir auch nachsehen was lief gut, was lief schlecht und versuchen das dann entsprechend auch in die neue Förderrunde mit einzuarbeiten. Und ja, da geht es dann abermals los. Also da wird es dann wieder, glaube ich, so um die 45.000 € Budget geben, die eben dort Projekten zur Verfügung gestellt werden. Die Projekte werden sich dann bis Juni nächsten Jahres ziehen. Bis dahin sollen die dann alle umgesetzt werden. Für uns ist das auch mal ganz gut, wenn wir schon einen Termin haben, zudem es dann auch wieder zu Ende ist. Da das auch sehr viel Abrechnungs und Abwicklungsarbeit ist. Das mag man sich gar nicht vorstellen, aber wir arbeiten tatsächlich auch. Also wir lassen nicht nur die anderen die Arbeit machen. Nach außen hin wirkt es natürlich so, als würden wir nicht arbeiten, da wir selbst kaum Projekte in unserem Kontext machen. Sondern eher versuchen da eine andere Rolle einzunehmen. Eben Ideen und Projekte zu fördern und auch zu unterstützen, so dass diese auf die Straße kommen, anstatt selbst, dort Sport zu betreiben. Es werden natürlich wieder Ideen gesucht zur Stadtgestaltung. Wir hoffen auch, dass sich viele, die in der ersten Förderrunde schon aktiv waren, beteiligen werden. Da diese auch ihren Job sehr gut gemacht haben und und auch viele Ideen noch im Magazin haben. Und wir laden auch wieder in die Breite ein und das ist dann so, dass man zuerst eine Art Skizze abgibt. Also man muss sich noch nicht das ganze Projekt ausgedacht haben, sondern man schaut erstmal, was fällt einem dazu ein. Zu der Fragestellung. Und als Nächstes machen wir dann einen Workshop. In diesem Workshop werden wir verschiedene interessante Punkte und Fragestellungen noch mal rauspicken und schauen, wie kann man die so in die Breite denken. Also wie kann man da noch den Lösungsraum ein bisschen aufmachen? Besonders solche Geschichten wie Beteiligungsformate oder eben auch die Nutzung des U-Bahn Raums, stehen da im Vordergrund. Denn da müssen wir auch noch ein bisschen in die Tiefe informieren und in die Breite, die Ideen noch entwickeln. Vor allem macht man das Ganze dann zusammen. Man ist dann nicht mehr alleine, sondern man hat dann eben auch andere Menschen mit Ideen an so einem Tisch sitzen und arbeitet dort im Team. Das ist auch, wie wir gemerkt, auf jeden Fall sehr förderlich. Und wenn man das dann ausgearbeitet hat, diese Skizze in einen Projektvorschlag ausgearbeitet hat, dann wird dieser eben eingereicht und alle, die sich daran beteiligen, die auch eine Idee eingereicht haben, die entscheiden dann gemeinsam darüber, wie diese Mittel vergeben werden. Danach geht es dann im Grunde los mit mit den Projekten und wir unterstützen dann fleißig. Also wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Unterstützen bei Behördengängen oder auch bei konzeptionellen Schwierigkeiten. Gerade jetzt ging es auch viel darum, Alternativen für Corona Schwierigkeiten zu finden. Wir haben auch eine Werkstatt, die wir zur Verfügung stellen und ein Ort, wo Projekte umgesetzt werden können im Z-Bau Nordgarten. Wir haben jemanden, der dann auch wirklich mit Hand anlegen kann und berät, wie man Dinge umsetzen kann. So rein physikalisch und baupraktisch. Wir schauen, ob wir Co-Förderungen vielleicht auftreiben können und helfen bei der Abrechnung. Ganz viele Sachen sind da zu tun. #00:22:47-5#

Katharina Mittenzwei: Das Thema alternative Stadtgestaltung ist auch Fokus einer Ausstellung des neuen Museums Nürnberg, die den Titel trägt: Stadtmacherei. Diese wurde im Juni eröffnet, ist noch über die Sommermonate zu sehen und trägt den Untertitel: Kreative Arbeit für das Nürnberg von morgen. Dabei wird die Kreativwirtschaftliche Szene Nürnbergs mit Videos, Bildern und Texten vorgestellt. Die Ausstellung versteht sich also sozusagen als begehbare Installation und wachsendes Archiv. Und ihr als Urban Lab sei Teil dieses Netzwerks und damit auch Teil der Ausstellung. Ihr beleuchtet in der Ausstellung das Projekt: Amt für Ideen. #00:23:25-9#

Chris Herrmann: Also beim "Amt für Ideen" geht es darum, Ideen zu unterstützen, die eben aus der Bürgerschaft kommen. #00:23:32-3#

Katharina Mittenzwei: Das heißt, das Amt für Ideen ist so was wie das Beste aus Behörde und Kreativität und freier Szene. #00:23:40-2#

Chris Herrmann: Ja, kann man schon so sagen. Wir haben uns, bevor wir dieses Projekt überhaupt erst aufgebaut haben mit dem Quartier eins, überlegt, was die Stadt denn so bräuchte. Warum sollte man überhaupt gemeinsam Stadt gestalten? Und, und woran hängt es da gerade noch so? Und das, was wir bei unseren Arbeiten viel gelernt haben, ist, dass es keine Auffangstelle für Ideen gibt. Und wir wollten die eben schaffen. So eine sehr niederschwellige, amtsartige Stube, wo man hinkommen kann und einfach mal seine Idee rausposaunen. Und wir helfen dann dabei, eben aus dieser Idee etwas zu machen, was man tatsächlich auch umsetzen kann. Also wo es dann eben nicht bei der Idee bleibt, sondern wir zeigen alle Wege auf, die wir kennen, damit diese Idee dann das Licht der Welt erblicken kann. Wir haben da schon ziemlich stramm an dieser Geschichte gearbeitet . Wir haben sehr viel versucht, Wissen zu formulieren. Wissen in Arbeitsblättern, in Materialien, mit denen man weiterarbeiten kann. Wir haben auch relativ gute Netzwerke, wo wir auch Wissensträger weiter vermitteln können. Wir können sehr gut auf Behördengänge vorbereiten, wenn man vorhat, im öffentlichen Raum etwas zu unternehmen. Wir kennen uns einigermaßen gut mit Förderungen aus und können dort eben auch beraten, wie das dann weitergehen kann. Bisher wird das ziemlich gut angenommen. Wir machen das Ganze noch nicht physikalisch, sondern immer noch im Corona Modus per Videochat, wie wir jetzt auch gerade unterwegs sind. Das tut der Sache aber keinen Abbruch. Das funktioniert immer noch sehr gut. Wir haben viele interessante Ideen, die auch jetzt schon teilweise zur Umsetzung gelangt sind und freuen uns da auch auf weitere. Und ja, dieses Amt für Ideen, das möchten wir auch nach Projektende weitertragen, weil wir es für eine sehr sinnvolle Einrichtung halten. Wir denken, das sollte eigentlich jede Stadt haben. Wir werden auch innerhalb unseres letzten Projekthalbjahrs, versuchen so eine Art Leitfaden zu schreiben, wie man so ein Amt für Ideen in seiner Stadt aufbauen kann. Und ja, wir hoffen, das gelingt uns und dass wir das auch ein bisschen weitertragen können. Eben hier, in den Umkreis der umliegenden Städte in der Region oder vielleicht noch ein Stückchen weiter. #00:26:09-2#

Katharina Mittenzwei: Ihr beschäftigt euch außerdem mit dem Thema Brachenaufwertung. Der Nordgarten am Z-Bau ist hierfür sozusagen ein Paradebeispiel erster Güte. Hier spielt nicht nur der solidarische Raum, sondern auch die ökologische Dimension eine Hauptrolle. Es klingt sehr nach der Umsetzung der Idee der Gemeinwohlökonomie. Stichwort "Stadt von morgen" Dieses Projekt Nordgarten. Ist das auch in einer größeren Dimension zu denken? #00:26:38-1#

Chris Herrmann: Ja. Also es ist vielleicht eher eine Umwertung oder Umnutzung von Arealen, die vielleicht keine Nutzung ,zumindest keine Menschennutzung, erfahren haben. Beim Nordgarten war das so. Da waren vorher kleinteilige, wenn auch nicht vorhandene Nutzungen da. Und der Z-Bau und auch das Kuf hatten eben den Wunsch...Das war so ein Kooperationsprojekt von den beiden... dieses Areal soziokulturell zu nutzen. Unsere Aufgabe war hierbei eben das Ganze zu begleiten, dort eben eine Gemeinschaft zu entwickeln, die sich überhaupt dieses Areals annimmt. Also nicht zu entwickeln, sondern die Entwicklung anzuregen. Aber auch eben die ganze grundlegende Infrastruktur dort aufzubauen und überhaupt so einen grundlegenden Plan, wie so etwas Form annehmen kann. Das war unsere Aufgabe dabei. Mittlerweile denke ich auch ein bisschen anders, über das Thema Sprachen und so. Das kommt auch durch die Tatsache, dass in Nürnberg gerade fast jede Brache platt gemacht wird, obwohl die ja schon eigentlich platt ist, würde man fast denken, um dann eben Wohnhäuser darauf zu bauen. Das ist gerade ein massiver Trend in Nürnberg. Der wahrscheinlich aus vielerlei Faktoren herrührt. Die Niedrigzinspolitik, die gerade eben Bauprojekte sehr indirekt fördert, aber auch da durch dass das Nürnberg gerade eine gewisse Dynamik im Immobilienmarkt erfährt. Also als Investitionsgut entdeckt wird. Und da muss man tatsächlich ein kleines bisschen vorsichtig sein. Ich habe auch mittlerweile so ein bisschen entdeckt, dass Brachen tatsächlich nicht immer nur Brachen sind, sondern eigentlich auch ganz wertvolle Biotope. Die bei uns in der Stadt immer seltener werden. Es gibt nur noch ganz wenige Brachen. Ich finde aber, Brachen haben eine ganz, ganz, ganz eigentümliches Leben und so, was dort stattfindet. Da parken dann auf ein mal Leute, die dort übernachten müssen mit ihren Wohnmobilen oder die vielleicht überhaupt kein Zuhause haben. Die dann dort in ihren Autos schlafen. Die verscheucht werden. Dort spielen Kinder, dort spielen Jugendliche, die auch mal irgendwie ihre eigenen Welten entdecken wollen, ohne überwacht zu werden. Und vielleicht auch ein bisschen um dort ein Abenteuer zu erleben. Auf so Brachen, da findet sich allerhand Zeug, was Leute weggeschmissen haben, was vernachlässigt wurde. Aber es ist eigentlich ein toller Spielplatz. Ganz besonders habe ich das beobachtet in Eberhardshof. Dort neben dem Quelleareal, waren diese ehemaligen Quelle Parkplätze und das war teilweise für manche Familien schon so ein informeller Treffpunkt. Die dort gespielt haben, die dort gegrillt haben oder dort abgehangen haben, ohne dass jemand gestört hat oder reglementiert hat. Und das ist jetzt ganz anders. Wir haben dort riesengroße Häuserkomplexe, die anstelle dieser Parkplätze getreten sind und auch einen Park. Und in diesem Park gelten dann natürlich auf einmal auch die Grünflächenverordnungen der Stadt Nürnberg. Deshalb ist es so ein Thema, welches ich jetzt mittlerweile, ein bisschen mit anderen Augen betrachte. Und diese Brachen sind auch immer super Ausweichflächen für temporäre Projekte. Das gibt es nicht mehr oder das gibt es immer weniger. Das sind Orte, die eine Lobby brauchen. Aber anscheinend kann niemand mit mit diesen Brachen gut leben. Die lösen immer den Schmerz aus, dort was drauf bauen zu müssen. Diese Leere, die dort anscheinend ist oder oder scheinbar ist, die löst irgendwie einen Reflex aus, dort etwas hinzusetzen und ich weiß nicht, ob wir das in Zukunft weiter so machen müssen. #00:30:48-2#

Katharina Mittenzwei: Das heißt, es geht da weniger um eine Brachen Aufwertung, sondern einfach nur um eine Brachen Nutzung. Könnte das ein zukunftsfähiges Modell für die Stadt Nürnberg sein? #00:31:00-8#

Chris Herrmann: Also für die Stadt Nürnberg als Institution vielleicht weniger, denn ich glaube, dass diese herkömmlichen Brachen, da immer ein Dorn im Auge sind. Da dort unter Umständen eben auch eine gewisse Irregularität gepflegt wird. Und deshalb nicht in Strukturen passt oder in Denkweisen passt, die Dinge ordnen möchten und auch Regelungen unterwerfen möchten. Aber was vielleicht in diesem Kontext ganz interessant ist: Unsere Kolleginnen aus Dresden, haben so ein schönes Schlagwort entwickelt: Das "Zukunftsschutzgebiet". Unter "Zukunftsschutzgebiet" verstehen diese, Orte, in denen auch zukünftig noch Dinge entstehen können. Also auch Dinge entwickelt werden können. Und wenn überall nur Wohnhäuser stehen, dann wird es keine dieser Flächen mehr geben, die temporär genutzt werden können um Experimente durchzuführen, um Sachen auszuprobieren oder einfach nur um da zu sein, um Flächen zu sein, die man informell nutzen kann. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Forschungsgebiet. Die Brache. Die Brache als Biotop mal auszukundschaften und auch zu schauen, ob das vielleicht ein Format sein kann. Das es nicht mehr nur eine Brache ist, sondern dass das Potenzial der Brache auch mehr entdeckt wird und sie vielleicht auch einen anderen Namen bekommt, aber eigentlich das bleibt, was sie ist. #00:32:35-0#

Katharina Mittenzwei: Zum Stichwort Lebensort Wohnraum. Städte stehen quasi permanent in einem Veränderungsprozess, der dann ja auch beispielsweise einen sozioökonomischen Wandel mit sich bringt. Durch Aufwertung von Quartieren steigt der Mietpreis. Wir kennen das alle, Die Bevölkerung wandelt sich bzw. wird ausgetauscht. Meinst du das Prinzip des bürgerschaftlichen Engagements, das selbst organisierten Prozesse das Bedürfnis orientierten Verwaltens kann eine Möglichkeit sein, diesen Mechanismus der Gentrifizierung lokal zu entschleunigen? #00:33:06-0#

Chris Herrmann: Der Begriff wird meistens eben im Negativen genutzt. Aber tatsächlich glaube ich, umschreibt er einfach einen Wandel von Einwohnerschaften, der überall stattfindet und und eigentlich auch nicht aufzuhalten ist. Aber der in seiner Beschleunigung sehr seltsame Formen annimmt und eben auch für Ungerechtigkeiten sorgen kann. Aber es ist im Grunde so, dass kein Stadtviertel jemals so geblieben ist, wie wie es aufgebaut wurde und auch niemals weiter so bewohnt wird, wie es wie es damals bei seiner Gründung vorgesehen war. Das ist immer so. Die Zeit verändert Dinge und auch verschiedene Dynamiken verändern Dinge in der Stadt. Wovor wir jetzt Angst haben, das vor allem eben einerseits Orte abhandenkommt, wo informelle Nutzungen auch stattfinden können, aber auch wo Mieten einfach steigen, Wo Orte nicht mehr genutzt werden können, nicht mehr bewohnt werden können von einer Einwohnerschaft, die sich nicht mehr leisten kann. Und was hilft dagegen? Ich glaube es hilft fast nicht, dort gemeinschaftlich Dinge zu verwalten oder so. Ich glaube, dass es nur hilft, das zu entschleunigen, indem man die Möglichkeit von Rendite kürzt, also praktisch das, was man durch Aufwertung erwirtschaften kann. Versucht den Markt kaputt zu machen. Also sowas wie ein Mietenstopp. Dass einfach die Attraktivität für Rendite nach unten senkt. Was zum Beispiel auch entschleunigen kann, ist natürlich, dass Gemeinschaften Häuser besitzen. Also da gibt es zum Beispiel dieses Format des Mietshaussyndikats, die gemeinsames Wohneigentum eben auch mit sozialem Ausgleich anstreben und und auch mit ökonomischem Ausgleich. Oder auch die Wächterhäuser, die man aus Leipzig und Dresden oder so, kennt. Also dass Häuser, deren Besitzerinnen sich nicht mehr um diese kümmern können, in Erbpacht genommen werden und sehr lange bewohnt werden können von denjenigen, die die Häuser wieder bewohnbar machen. Dann gibt es auch ganz andere Formate, wie gemeinschaftliches Wohneigentum entstehen kann. Der soziale Wohnungsbau in Nürnberg, ist für uns jetzt leider wenig attraktiv. Die Laufzeit ist ja nur ein paar und 20 Jahre oder so. Wien hat es dann schon besser gemacht. Da gilt es dann, glaube ich, solange das Haus steht, , dieser soziale Wohnungsbau. Also wenn es sozial gebaut ist, muss es auch sozial betrieben werden. Das sind alles so Sachen, an die man anknüpfen kann oder auch wieder die Unterstützung und Förderung von genossenschaftlichen bauen. Das wäre auch wieder so eine Sache, die vorangetrieben werden könnte. Das ist in 90er Jahren den Bach runtergegangen. Aber Nürnberg ist in vielen Vierteln, wenn man mal genau hinschaut, sehr Wohnungsbaugenossenschaftlich geprägt und das wäre auch was, was wieder eine Option wäre. Die Möglichkeiten dort anzupacken beim Thema Gentrifizierung sind sind sehr vielfältig, aber natürlich total unkoordiniert. Weil sich noch niemand in Nürnberg wirklich dieses Themas strukturiert angenommen hat. Auch seitens der Verwaltung. Die sind eher geübt, mit Investoren zusammen zu arbeiten als jetzt mit Gemeinschaften, die sich so ein Wohnungseigentum aufbauen wollen oder auch eigentlich eine Mietpreisbremse irgendwo erreichen wollen. Aber das kann man zum Beispiel lernen. Da geht es wieder ums Thema Koproduktion. Wie können mehrere Akteure in der Stadt gemeinsam sammeln, um bestimmte Themen, die einem wichtig sind, voranzutreiben oder in diesem Falle Einhalt zu gebieten. #00:37:31-8#

Katharina Mittenzwei: Du hast jetzt schon einige andere Städte genannt. Leipzig ist gefallen, Wien ist gefallen. Gibt es Projekte in anderen Städten, die einer Stadt von morgen schon nahe gekommen sind? #00:37:42-6#

Chris Herrmann: Es gibt verschiedene Themen für die Stadt der Zukunft, also beispielsweise das Thema Mobilität. Da sind natürlich die niederländischen und dänischen Städte ziemlich weit vorne, oder Dies hat jetzt gerade eine ziemlich große Wandlung vor sich oder ist mitten drin. Eben auch den Autoverkehr von den Straßen runter zu kriegen. Den haben wir in Nürnberg wahrscheinlich nicht. Wir haben gerade gesehen, am Freitag wurde die Critical Mass verscheucht und ich glaube nicht aus Corona Gründen, sondern weil man es uncool findet. Und ja, das sind alles so Themen, die die hier in Nürnberg ein bisschen hinten anstehen. Die VAG arbeitet glaube ich gerade ein bisschen am Thema Mobilität. Also da wird auch ein Mobilitätskonzept entwickelt wie Fahrrad, U Bahn und Leihwagen und sowas dann zusammengekoppelt werden können. Das ist ganz gut. Aber jeder, der mal versucht, mit dem Fahrrad von Fürth nach Nürnberg zu fahren, der wird feststellen, dass da ziemlich viele Stolpersteine im Weg sind. Und von denen gibt es halt sehr, sehr viele in Nürnberg. Das ist auch teilweise sehr gefährlich, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, also vor allem in der Südstadt, wo dann auch noch irgendwie schräg geparkt wird und überhaupt sehr viele Autos auf sehr engem Raum sind. Was das Thema Bezahlbarkeit der Mieten angeht, da ist Berlin ja jetzt voran geprescht, mit einem Mietstopp. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das muss natürlich auch noch weiterentwickelt werden. Da gibt es auch tolle Initiativen, die auch versuchen, in Berlin irgendwie gemeinschaftlichen Wohnraum zu entwickeln . Beziehungsweise auch versuchen so eine Art Immobilienradar zu entwickeln. Das nicht nur die Immobilienwirtschaft weiß, wo Potenziale liegen, sondern eben auch diejenigen, die sich für niedrige Mieten einsetzen und für eine andere Nutzung, eine andere Eigentümerschaft. Dass die auch ein bisschen dieses Scouting der Immobilienwirtschaft mit vorantreiben, aber nicht eben um was Schlechtes zu tun oder um einfach nur eine wirtschaftliche Wertsteigerung herauszuholen, sondern eben auch um eine soziokulturelle, soziale, sozialökonomische Wertsteigerung dort zu vollziehen. #00:39:59-9#

Katharina Mittenzwei: Chris, wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die nennt sich: Gerne lernen. #00:40:06-8#

Ansage: Gerne lernen. #00:40:08-4#

Chris Herrmann: Also ich lerne die ganze Zeit ganz viele Sachen, die ich gerne lernen würde, denn das gehört zu meinem Beruf dazu. Womit ich mich zuletzt beschäftigt habe, ist das Thema Architektur und Bauen. Einfach dahin gehend, weil wir ja auch viele Dinge irgendwie im Stadtraum vorantreiben wollen, uns aber viel dazu Hintergrundwissen fehlt. Auch Zimmerei. Also den Zimmerer Beruf finde ich sehr interessant. Schlagzeug auf jeden Fall auch. Finde ich sehr interessant. Mit diesen Sachen beschäftige ich mich jetzt im Augenblick. Und was wir auch vorhin angesprochen haben, was ich gerne mir erschließen würde, vielleicht auch im Rahmen unseres Projekts, ist eben auch das Thema Gentrifizierung. Also dort würde ich gerne mal sehr viele Expertinnen hören aus verschiedenen Richtungen. Also nicht nur Expertinnen, sondern auch Meinungsträgerinnen. Die mal irgendwie zusammenzuführen, um einerseits irgendwie sich das Thema zu erschließen, andererseits aber auch um sich die Werkzeuge zu erschließen, wie man unerwünschter Gentrifizierung auch Einhalt gebieten kann. Oder ich sage mal so, wie man Alternativen entwickeln kann zu dem derzeitigen Aufwertungsmechanismen. Da haben wir auch in Nürnberg, einige Projekte, die auch wenn es wenige sind, da Pioniere sind. und das wäre sehr toll das mal aufzuarbeiten. Auch um ja so ein bisschen den Fokus, wo will man überhaupt hin als Stadt, mal aufzuarbeiten. Ja, genau. Also das sind so die Sachen, die mich da interessieren. #00:41:53-3#

Katharina Mittenzwei: Es ist spannend, wo will man eigentlich hin als Stadt? Kommt mir jetzt sofort in den Kopf gesprungen: Die Stadt will natürlich gerade Kulturhauptstadt 2025 werden. #00:42:02-1#

Chris Herrmann: Aber auch damit möchte man ja irgendwas erreichen. Das ist ja nur ein Werkzeug und das ist kein Ziel. Und da muss man diese sehr wichtigen Fragen stellen. Also, wer das schon mal ganz gut gemacht hat. Die Geheimagentur aus München, das sind ganz liebe Leute, die auch in Nürnberg schon viele Sachen angegangen haben. Die haben, glaube ich ,ich weiß jetzt nicht mehr, welche Stadt es war, Gießen oder so.... Ich glaube, in Hessen war die Stadt. Da haben Sie irgendwie versucht, solche Ziele zu definieren. Auf internationalem Niveau gibt es ja diese nachhaltigen Entwicklungsziele. Die heißen SDGs. Die Sustainable Development Goals. Aber diese Ziele, möchte man vielleicht auch ein bisschen lokaler verorten. Wo möchte man überhaupt hin? Was findet man wichtig und wertvoll? Wo wollen wir eigentlich am Ende landen? Beziehungsweise landet man ja eigentlich nie bei den Zielen. Aber man möchte Methoden entwickeln, die diesen Zielen treu sind. Und das wäre eine sehr, sehr spannende Geschichte für Nürnberg. Das wurde noch nicht in aller breite gemacht. Die Geheimagentur hat es auch mal im Rahmen eines Kunstprojektes hier am Schauspielhaus gemacht. Das war auch sehr interessant, aber wir haben das noch nicht unter Einbeziehung der gesamten Bürgerschaft in der Breite für uns festgelegt. Was finden wir eigentlich gut und wo wollen wir hin? Also uns auch mal in Frage zu stellen. Auch die Dinge, die uns vielleicht an uns selber stören? Ja, und wir haben sehr wichtige Ziele, die wir erfüllen müssen. Klimaziele, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Und wir haben immer noch keine richtige Strategie für die gesamte Bürgerschaft, wie diese Dinge eigentlich bei uns umgesetzt werden sollen. Niemand hat jetzt einen Katalog, wo jeder Bürger, jede Bürgerin weiß, was zu tun ist. Was sie persönlich tun können, aber auch wo die alle Institutionen und auch Unternehmen wissen, was eigentlich jetzt zu tun ist, damit wir diese Ziele erreichen. Und das ist natürlich auch ein ganz toller Anlass, um zusammenzuarbeiten. Aber es ist echt noch auf Sparflamme. Deshalb freue ich mich, dass unsere Jugend gerade so toll auf die Straße geht und sich engagiert und uns sozusagen eine Watschen verpasst und uns zeigt, was wir alles so für einen Mist gebaut haben. Aber hoffentlich uns auch dabei unterstützt, es besser zu machen. #00:44:30-6#

Katharina Mittenzwei: Das führt mich ganz passend zum nächsten Punkt: Die Meckerecke. #00:44:36-7#

Ansage: Meckerecke. #00:44:39-5#

Chris Herrmann: Ja, ich möchte mich beschweren über Leute, die sich beschweren. Ich mag das überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn man sich beschwert, gibt man eigentlich die Möglichkeit des Handelns aus der Hand. Drückt die jemand anderen auf und sagt: Du musst es jetzt machen und ich schaue dir dabei zu. Und wenn du das nicht so macht, wie ich es sage, dann meckere ich noch mehr rum. Und das mag ich überhaupt nicht. Wir waren letztens im Urlaub, im Juni, bei so einem Pärchen. Und das Mädel, war eine Finnin und die hat gesagt: in Finnland, ist es sehr verpönt, sich zu beschweren. Also wahrscheinlich, weil es da wirklich sehr viel gibt, über das man sich beschweren kann. Da ist ja ständig dunkel im Winter und saukalt und man kann eigentlich nur saufen. Auf jeden Fall gibt es da sogar ein Wort dafür. Für dieses Verhalten, dass man sich nicht beschwert. Ich meine, das darf natürlich nicht dahin kommen, dass man überhaupt nicht mehr seine Meinung kundtut oder so, aber man sollte vorher überprüfen, ob man vielleicht auch selbst was dran tun kann und ob man sich nicht ein Stück weit vielleicht auch über sich selbst beschwert. Und dafür haben wir auch das Amt für Ideen. Da soll man eigentlich aus seinem Problem, was man hat, eine Lösung hervorzaubern und lieber zum Amt für Ideen gehen als rummeckern. So.. ja, genau. Das war jetzt mein Meckerecken Beitrag. #00:46:09-9#

Katharina Mittenzwei: Sehr schön. Und jetzt erzähl mir zum Schluss noch mal, was dein nächstes Bauprojekt ist. #00:46:15-7#

Chris Herrmann: Das habe ich mit einem Kollegen vorbereitet. Da bauen wir Tauschkisten. Die sollen dann in der Weststadt unterkommen, wo sich die Einrichtungen die Kisten vor die Tür stellen können, um eben das Tauschen von Gegenständen anzuregen. Dass so ein Projekt im Rahmen von "Türen öffnen", vom Sozialreferat und von der ISKA. Und die treiben immer voran, dass Leute aus Unternehmen, eben mal für einen Tag, abgestellt werden, um ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen. Und auch wir haben dort eben Mitarbeiterinnen im Nordgarten, die uns helfen, diese Kisten zu bauen und die dann auch in der Weststadt zu verteilen. Schauen wir dann mal, wie gut es ankommt. Also ob das angenommen wird, ob das ein Format ist, was weiter taugt oder ob die Dinger wieder nach einem Tag verschrottet sind oder so. Was bauen wir noch als nächstes Größeres? Wir wollen Anfang September das mobile Amt für Ideen bauen, damit wir auch endlich mal wieder live mit Menschen reden können und das nicht immer nur per Videochat machen müssen. #00:47:21-8#

Katharina Mittenzwei: Das klingt total schön. Chris, Ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht und ich bedanke mich für deine Zeit und deine Offenheit und sage Tschüss. #00:47:32-9#

Chris Herrmann: Tschüss! Mach's gut, Katharina. Danke schön. #00:47:35-6#

Dieses Projekt/Diese Maßnahme/Initiative leistet einen wichtigen Beitrag, Nürnberg schrittweise inklusiver zu gestalten. Es/Sie ist Teil des Nürnberger Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Den Ersten Aktionsplan hat der Nürnberger Stadtrat im Dezember 2021 einstimmig beschlossen. Um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung in Nürnberg zu verwirklichen, wurden und werden umfangreiche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.inklusion.nuernberg.de.

"Nürnberg muss leere Orte aushalten" sagt Chris Herrmann und singt eine Ode an die Brache. Er spricht über Kreissägen und die Chance durch Beteiligung.

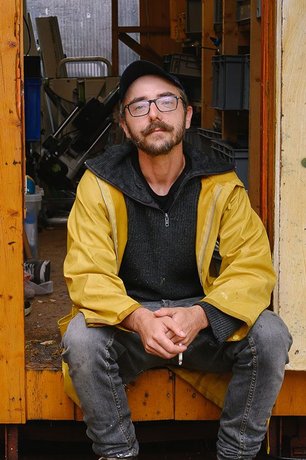

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen gründete Chris Herrmann 2015 das Urban Lab und setzte sich damit das Ziel, Bürgerinnen und Bürger dafür zu begeistern, ihre Stadt selbst zu gestalten. Im Rahmen des Projekt „Quartier U1“ und mit Hilfe der Förderung des Bundesbauministeriums ist es Akteur*innen und Initiativen möglich, ihre Lebenswelt, Anliegen und Wünsche auf die Straße zu bringen – Stadt gemeinsam selber machen, mit Holz und Säge, Farbe, Worten und Gesten. Wie sieht die Stadt von morgen aus? Wie sieht die Post-Corona Stadt aus? Antworten auf diese Fragen können nur aus der Bürgerschaft selbst kommen. Das Forschungsfeld der urbanen Brachen ist für Chris Herrmann ein wichtiges Element der Stadtgestaltung: Räume, die Irregularität, Abenteuer und Rückzug zulassen und einen Ort für temporäre Kunst- und Kulturprojekte stellen, müssen geschützt werden. Und unsere Ziele? Die Vereinten Nationen haben sich dazu schon viele Gedanken gemacht, warum nicht daran orientieren: Mit den Sustainable Development Goals, der Agenda 2030, kann, soll und muss auch auf lokaler Ebene gearbeitet werden. Das „Amt für Ideen“ berät jederzeit bei Projekten, die sich auf den Weg machen, diese oder auch anderer Ziele des Miteinanders zu verwirklichen.

Mehr von und mit Chris Herrmann und dem Urban Lab

Ab Oktober können Sich Akteur*innen und Initiativen dem Quartier U1 anschließen

Zu den Sustainable Development Goals geht es hier

-------

Aufgenommen am: Mittwoch, 05.08.2020

Veröffentlicht am: Donnerstag, 20. August 2020

Moderation: Katharina Mittenzwei

Im Gespräch: Chris Herrmann

-----

Alle weiteren Folgen von KontaktAufnahme – der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg finden Sie hier. Jede Woche, immer donnerstags, veröffentlichen wir ein neues Gespräch.

Wen sollen wir noch befragen - haben Sie Ideen und Anregungen? Oder möchten Sie Ihre eigenen „Glücksmomente“ (manchmal am Ende des Interviews zu hören) an uns schicken? Schreiben Sie uns an!